建設綠色礦山有什么好處?創建綠色礦山的標準是什么?

做綠色礦山的8方面好處

第一 綠色礦山是國家、社會、業界對礦山企業的認可,標志企業的標準和層次,促進政府對礦山的支持,促進企業銷售和品牌提升。

第二 綠色礦山可申請當地政府礦山生態環境治理財政補貼,浙江省對驗收合格綠色礦山按照項目實際總投資20%進行補貼,單個項目資金補助一般不超過80萬元。(根據各省實際情況而定)

第三 綠色礦山在資源條件允許時,可以協出讓方式優先獲得利用原有礦山擴大開采范圍毗鄰區域采礦權。

第四 政府可根據綠色礦山生態環境治理進度,按比例提前返還礦山自然生態環境治理備用金或保證金。

第五 綠色礦山經依法申請和審批,可申請礦產資源補償費減免政策。

第六 對一次性繳納出讓金確有困難綠色礦山,經批準出讓金可在采礦權有效期內按合同分期繳納。

第七 簡化程序,綠色礦山在原礦區重新受讓采礦權時,在開采規模增加量不超過原原開采規模一定比例(如30%)情況下,可不重新編制礦產資源開發利用方案、水土保持方案和環境影響評價報告等。

第八 綠色礦山在國家和地方調整礦山企業稅費、電力供應及企業擴大再生產時,各級行業行政管理部門將給予企業政策上的支持;省級相關部門還會負責推薦省內各大商業銀行及投資公司,加快金融企業和礦山企業對接和扶持力度。

綠色礦山創建標準

(一)合法采礦(礦山開采合法化)

1、礦山企業必須依法取得采礦權、礦山安全生產許可證、林木采伐許可證、爆炸物品使用許可證等相關證照;符合國家法律、法規和產業政策、礦產資源規劃和地質環境保護規劃。

2、礦山建設項目有經過審批的礦山環境影響評價、水土保持措施(方案)和安全現狀綜合評價等報告;礦山企業依法管理和組織生產,依法繳費、納稅和足額交納礦山環境恢復治理保證金。

3、申報前兩年內,無安全生產責任事故,未造成人員死亡,未發生任何環境污染事故,未受到國土、環保、公安、安監、水利、林業等行政主管部門給予的行政處罰。

(二)高效利用(資源利用高效化)

1、礦產資源開發利用科學規范,開采回采率、采礦貧化率和選礦回收經達到設計要求,達全省同類礦山先進水平。

2、礦產資源利用率高,優質優用,沒有采富棄貧、浪費和破壞資源及環境的行為,產品結構優化合理,廢棄資源回收利用率高,達全省同類礦山領先水平。

3、經濟效益顯著,社會效益和生態效益良好的同時,積極推廣用節能新技術、新工藝,噸耗資源產生的經濟效益(稅、費、利)高,實現節能降耗(能耗指標低),達全省同類礦山先進水平。

(三)科學開采(開采方式現代化)

1、嚴格按照經過審批的礦產資源開發利用方案開采,采礦(開采、選礦、冶煉)方法科學,工序合理有序,礦山開采科技水平屬同類礦山先進。

2、改造和引進采選技術,選擇有利于生態保護的工期和方式,露天采場作業要按照自上而下、分水平臺階開采,地下采礦按相關技術規范要求執行,采礦作業機械化、現代化程度高。

3、完善礦區配套設施,實現生產全過程(穿孔、爆破、采裝、運輸、堆料和排渣等)無塵作業,減少丟礦壓礦,采剝并舉,最大限度減少林地占用和水土流失。

(四)清潔生產(采礦作業清潔化)

1、礦山建設項目環境保護措施執行“三同時”制度,落實礦山生產全過程(生命周期)的環保措施,選擇無(少)污染的生產工藝、設備、原(輔)材料和清潔能源。

2、嚴格控制廢水、廢氣(有毒有害氣體、粉塵)、廢渣(廢土、廢石、尾礦)的達標排放,對排放的廢物和能源實行再利用;噪聲污染、震動危害等均達到國家和省級有關標準要求。

3、通過技術創新,優化工藝流程,保障開采區、運輸區、加工區的防風抑塵設計及噴水降塵設施建設,保障礦井水和生活污水處理設施建設,實現生產過程的小擾動、無毒害和少污染。

(五)規范管理(礦山管理規范化)

1、礦山企業必須健全組織,明確分工,層層落實目標責任制,確保責任到位、措施到位和投入到位,并按有關要求認真執行礦山開采監理。

2、礦山企業依法建立各項管理制度,規章制度完善,各類報表齊全,臺帳、檔案資源完整。

3、切實做到生產區和生活區分離,生產區建設布局規范合理,生活區的生活輔助設施符合安全、衛生及環保要求,確保人居環境的安全。

(六)安全生產(生產安全標準化)

1、嚴格實施礦山企業安全技術標準和管理制度,健全安全生產責任制,建立各項安全生產管理規程和安全操作規程,搞好全員安全教育和安全和安全生產技能培訓,安全生產專業人員持證上崗。

2、落實礦山企業安全生產準備金制度,足額提取安全生產費用,保障設備安全性能,設置危險區自動報警裝置,杜絕職業病發生等,保證安全生產投入的有效實施。

3、完善安全防范規章制度和各類預案,健全應急救援機制,加大對火工器材的管理力度,及時消除生產環節安全隱患,建立安全生產長效機制。

(七)內外和諧(內外關系和諧化)

1、礦業開發必須要獲得“社會執照”,即取得當地社區所在地政府和群眾的信任,及時通報礦山生產情況及存在問題,尋求社會和礦山利益的一對致,積極主動參與當地的公益事業。

2、制定與當地社區磋商的計劃,并貫穿生產全過程,與社區建立聯絡關系,及時調整影響社區的采礦作業,共同應對意外事故和涉及人的安全和環境破壞的事件。

3、必須有完備的職工技術培訓體系,提高職工生產技能、綠色環保意識和整體素質,營造良好的企業文化。

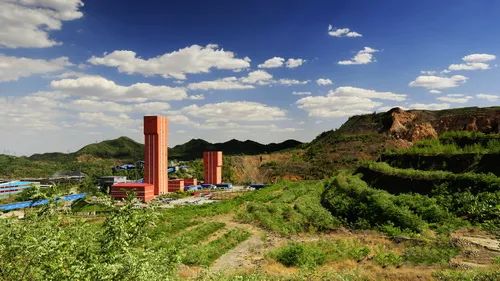

(八)生態重建(礦區環境生態化)

1、制定礦山環境保護與治理方案并嚴格實施,邊生產邊坡恢復(治理),礦山環境治理資金的年投入達礦石銷售收入的2%以上;生產區、生活區和復墾區綠化覆蓋率達標。

2、礦山開采盡量減少對生態環境的破壞,不對主要交通干線和景區直觀可視區的地貌景觀造成破壞,無地質災害隱患和險情,治理率達100%。

3、必須有完備的礦山閉坑規劃和后續土地利用與監測方案(計劃),開采、閉坑等階段礦山環境治理率及土地復墾率達標,破壞的植被修復效果顯著,確保與周邊環境相協調。

-------------------------------------

注:本文來源于洲際礦山

首頁

首頁

產品中心

產品中心

服務中心

服務中心

聯系我們

聯系我們